【東京五輪応援企画】競技としてのスポーツクライミングとは

2020年東京で開催されるオリンピックの追加種目として候補にあがっている『スポーツクライミング』。「カラフルな石を登る」「高い壁を登る」「ボルダリング=スポーツクライミング!?」など、なんとなくイメージできる人は多いと思いますが、なかなか『スポーツクライミング』を説明するとなると難しいのではないでしょうか。

ここでは、人に説明できるくらい深く『スポーツクライミング』を理解していきましょう。

*複数ではないため「スポートクライミング」が正しいのですが、ここの記事では一般的に使われる「スポーツクライミング」で統一します

『スポーツクライミング』の定義を知ろう!

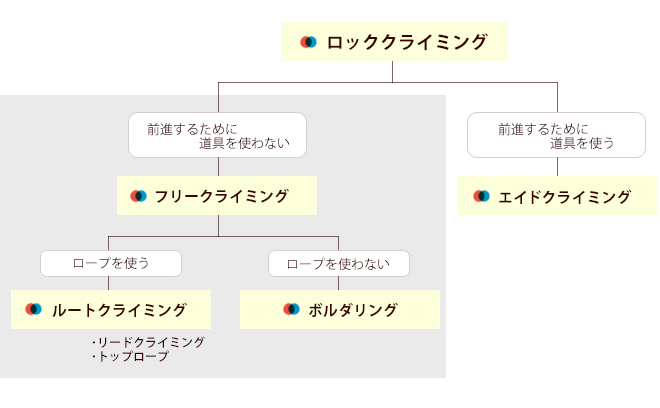

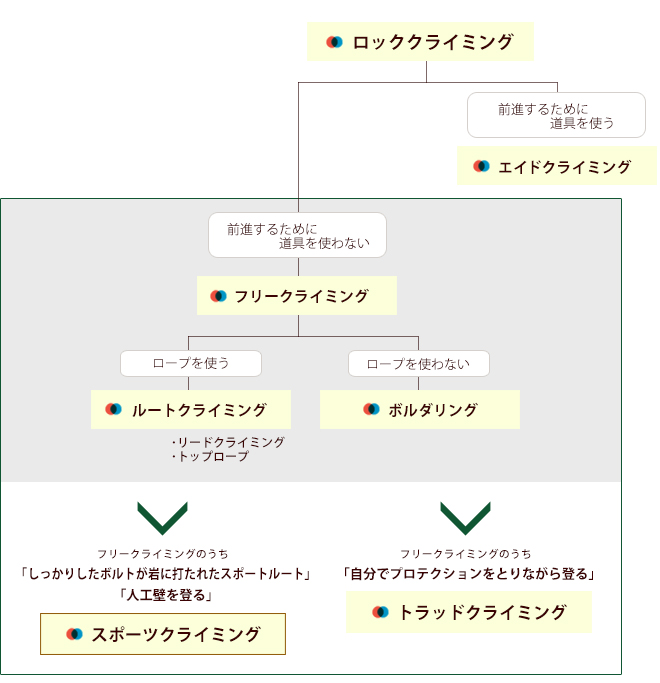

スポーツクライミングを理解するには、フリークライミングの言葉の意味を知らなくてはいけません。

ここで使われている「フリー」、これは〝自由〟〝無料〟という意味ではありません。フリーハンドという言葉に使われるフリー、これがまさにフリークライミングのフリーです。フリーハンドとは、定規やコンパスなどを使わずに、ちょっとした図面などを書くときによく使われます。つまり〝道具に頼らない〟ということ。道具に頼らずに、自分の手足の力で前進・登ることをフリークライミングというのです。

また、アルパインクライミング(※)と違って、山の頂上を目指すものではなく、ルートの長さに決まりはありません。

ただ、ルートを登るクライマーをみると「ロープ」「ハーネス(※)」「クイックドロー(※)」など、道具を携えて登っている姿が思い浮かぶでしょう。これらの道具は、フォールしたときに地面まで落下しないよう、安全を確保するための道具。直接登ることを助ける道具ではありません。

反対に道具に頼る、例えば岩に打ちつけられたピトン(※)やボルト、アブミ(※))を手がかりに登るクライミングを、エイドクライミングと呼びます。

次にスポーツクライミングです。比較的新しく、1980年頃から使われるようになった言葉で、わかりやすく言えば「しっかりしたボルトが岩に打たれたスポートルート、または、人工壁を登るクライミング」ということになります。従来の岩登り(ロッククライミング)から冒険性、危険性を排除したクライミングとも表現できます。

このスポーツクライミングに一定のルールを決め、競技性をもたせたものが「競技としてのスポーツクライミング」です。種類としては「リード」「ボルダー」「スピード」の3種目。

初めて開催されたリードの大会は、1985年にイタリアのバルドネッキアの岩場で行なわれた”SportRoccia”と言われています。優勝はドイツのステファン・グロバッツ。国際大会の始まりは、さらに歴史は新しく1989年、フランスの団体が中心となって、スピードとリードの大会が開催されました。

こうして、ヨーロッパを中心に競技として発展したスポーツクライミング。現在、クライミングジムで行なわれるローカルなコンペから、50カ国が参加する国際大会まで規模はさまざまですが、国内外ともに大会は増える傾向で、競うことを目的にクライミングをするクライマーも少なくありません。

そして今年、『スポーツクライミング』が、2020年の東京オリンピック競技の種目として選ばれようとしています。オリンピック競技として決定すれば、スポーツクライミングの新たな歴史を歩むこととなるでしょう。